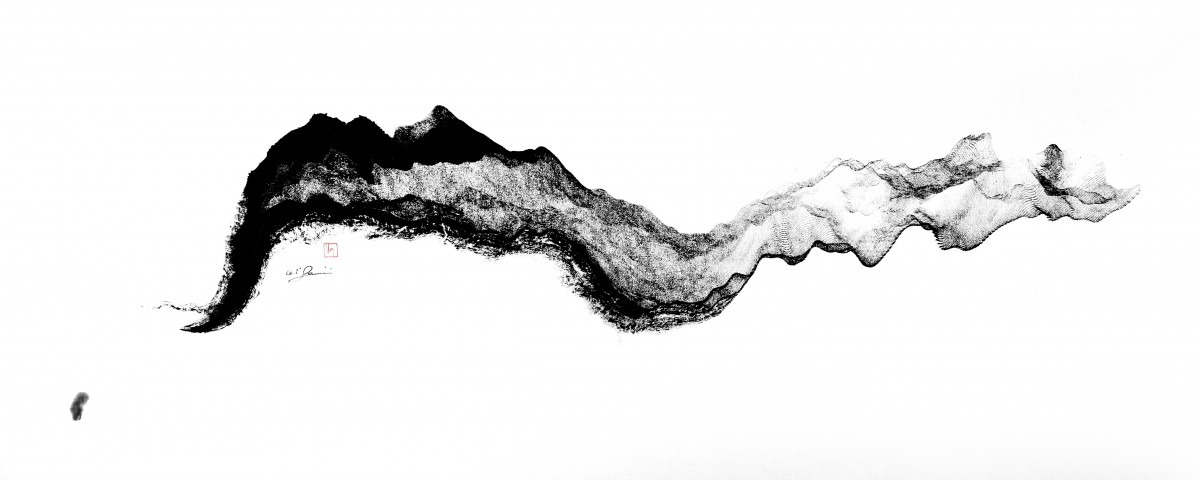

雪止四處一片寒涼

我自樹林中回來

不忍踏過院子里的

神話與詩 兀自猶豫

在沉默的橋頭站立

屋里有燈 彷佛也有

飄零的歌在緩緩游走

紀昀(1724年7月26日-1805年3月14日,雍正二年六月十五日-嘉慶十年二月十四日),字曉嵐,又字春帆,晚號石雲,又號觀弈道人、孤石老人、河間才子。

在文學作品、通俗評論中,常被稱為紀曉嵐,直隸省河間府獻縣(今河北省滄州市獻縣)人,清代乾隆年間學者,政治人物。官至禮部尚書、協辦大學士,曾任《四庫全書》總纂修官。卒諡文達。

自我介紹被魯迅稱為「前清的世故老人」紀昀,對他所贊同或反對的意見,往往很「世故」地「托狐鬼以抒己見」(魯迅語),紀昀常藉著鬼狐或是他人之口或抨擊或 諷刺或讚揚眾儒者,透過這些故事的描繪,可以去探索紀昀內心一些未曾言明的想法,去瞭解他治學的趨向究竟為何。因此從紀昀在《閱微草堂筆記》中所刻劃的儒者形象,可以看出紀昀對當時儒者讚許與厭惡為何。從愛憎之中,可以得知紀昀對漢宋學的態度為何,同時也體現了他心中的治學標準為何。經過探析之後,可以看出,就通經的方法而言,紀昀崇漢學考據方法的實;而黜宋學空談先天、心性之虛,這是紀昀在治學方法上和程朱理學的立異處。他欣賞的是漢學重考據徵實的治學方法,但是透過考據的方法來明瞭經典的真意(通經),最終的目的還是在於落實到經國濟世的「致用」上,如果只是沉湎於復古,導致泥古而食古不化,成為迂腐的學究,甚至陷入繁瑣的考證弊病當中,紀昀也會毫不客氣地給予辛辣的諷刺。正因為如此,紀昀重視通經致用的治學態度並不等同於當時偏重於考據方法的漢學,只能說他是趨向漢學的治學態度,但不以漢學為藩籬。再則,紀昀治學方法雖和程朱理學立異,但他仍能承認宋儒之長,也寫出講學家德性醇然真君子的形象,且有諸多消融門戶之見、力求公允之論的主張,以及對漢宋學短長的持平之論,可惜的是人們對此卻未注意。要言之,紀昀治學趨向為:趨向漢學的治學態度,但不以漢學為藩籬、攻訐程朱理學末流之弊,是對程朱理學的修正,而非反對程朱理學,並主張消融門戶之見,持公允之論。

一盆臘梅低頭凝視

凝視自己的疏影

我聽見像臘梅的香氣的聲音

我聽見翻書的聲音

你的夢讓我來解析

我自異鄉回來

為你印證 晨昏氣溫的差距

若是 你還覺得冷 你不如把我

放進壁爐 為今年